Von Petit St Vincent nach Martinique

|

|

Donnerstag, 31.01.2008 (256. Tag)

Wir wachen auf und hören die Brandung am Strand rauschen. Ein Blick durch die Luke zeigt, dass wir uns in der Nähe des Paradieses befinden: Ein palmengesäumter Strand vor einem grün überwucherten Berg und nicht eine Menschenseele weit und breit. Die Insel wird zwar größtenteils durch eine Hotelanlage beansprucht, doch am Strand darf man sich aufhalten, also schlüpfen wir in die Badeklamotten und schwimmen rüber. Steffi läßt sich dabei im Dinghy ziehen. Ihre Ohren machen nach dem langen Schnorcheln wieder Probleme. Das hindert uns allerdings nicht daran, Mit dem Dinghy in der Brandung einen Surf-Versuch zu starten. Es ist absolut untauglich und droht im hohen Bogen zu kentern. Steffi is not amused.

Der Strand ist herrlich, aber direkt hinter der ersten Biegung stehen Bungalows und wir trauen uns nicht weiter. Auf dem Rückweg kommen wir problemlos durch die Brandung und Andreas läßt eine Kokosnuß mitgehen. Ist jetzt nur die Frage, wie wir dieses Trum aufbekommen. Die Locals benutzen dazu Macheten. Ein paar geübte Schläge und man kommt an den Inhalt heran. An Bord haben wir nur unsere Zugsäge und ein Stecheisen. Mal sehen.

Traumstrand hinter Petit St Vincent.

Der Sprung nach Union Island ist ein winzigr Hoppser und im Gegensatz zu letztlich strahlt die Sonne diesmal vom wolkenfreien Himmel und wir können uns in aller Seelenruhe ein Fleckchen suchen. Der Grund sieht das allerdings anders und verweigert unserem Anker den Halt. Wir brauchen drei Anläufe, bis sich das Eisen eingräbt. Da komme ich ohne Winde ganz gut ins Schwitzen. Aufgrund unserer eingeschränkten Paddelmöglichkeiten, wollen wir allerdings möglichst dicht am Dinghy-Steg liegen.

Bei Jennifer's lassen wir Andreas vom Fruitpunsch kosten und sind uns nach wie vor sicher, dass es der beste der gesamten Karibik ist. Morgen nehmen wir Abschied von der Hippo (wie von der Hello World wieder auf Union Island) und da wir gemeinsam essen gehen wollen, reservieren wir bei Jennifer auch gleich noch einen Tisch. Auf dem Rückweg versuchen wir im WWW-Cafe einen Internetzugang zu bekommen, aber die Leitung bricht wiederholt zusammen. Und dabei muss Andreas dringend seinen Rückflug nach Barbados buchen. Zum Glück gibt es in der Bucht ein WLAN von HotHotHotSpot. Was etwas verfänglich klingt, ist ein karibischer Provider, bei dem man für 10 US$ einen 24h Zugang bekommt. Den nehmen wir dann auch schweren Herzens und Andreas kann seine Zukunft planen. Im Hardwarestore suchen wir nach einem Rundholz um das Paddel zu schienen, aber Fehlanzeige. Besenstiele sind zu dünn und der Axtschaft zu unförmig.

Das Abendessen ist okay, aber leider kommt es qualitativ bei weitem nicht an den Fruitpunsch heran. Interessanterweise gibt es allerdings Hai, nach Andreas Urteil durchaus eßbar.

Freitag, 01.02.2008 (257. Tag)

Der Morgen bringt den Abschied von der Hippopotamus mit sich. Seit unserem ersten Treffen in Momark, am letzten Tag von Apelias Überführung nach Flensburg, haben wir uns parallel auf unsere Touren vorbreitet. Judith und Sönke werden ein wenig länger als wir unterwegs sein, drehen allerdings nicht wie wir an dieser Stelle um, sondern segeln weiter durch Panama und die Südsee und wollen gegen Ende 2008 in Neuseeland ankommen. Kommt gut durch Ihr beiden und auf ein Wiedersehen in Deutschland!

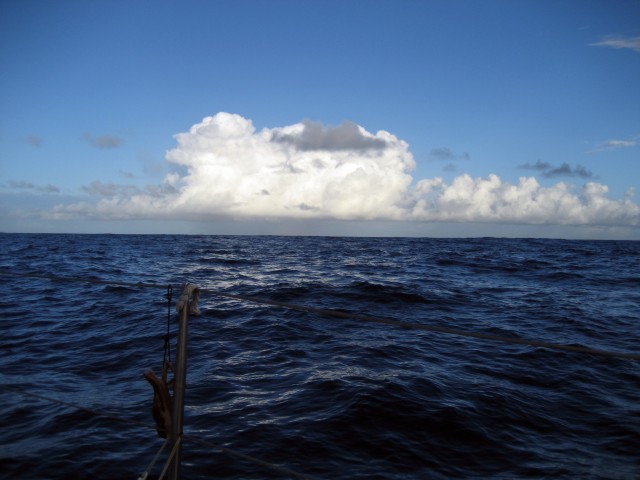

Als wir Apelias Anker bergen, umkreist uns ein Schwarm von Riesenhornhechten und lenkt uns von der Abschiedstrübsal ab. Draußen erwartet uns ein NO3 und so wechseln wir bald zur großen Fock. Um die Lees der Inseln zu meiden, machen wir erst einen langen Schlag nach Osten, bevor wir wenden und außen am Horseshoe Reef entlang nach Norden halten. Richtige Freude kommt nicht auf, dazu ist der Wind zu schwach. Wie gut, dass uns vor Canouan ein Squall erwischt und das Log endlich mal über 6 kn klettert. Nach einer halben Stunde ist die Freude allerdings wieder vorbei und da der Wind fast völlig einschläft, starten wir den Motor.

Squall im Anzug.

Als Andreas unter Deck geht, stellt er fest, dass es nach Strom stinkt. Die Ladeströme der Akkus sind weit größer als sie unsere Lichtmaschine eigentlich hergeben kann. Vermutlich sind die Akkus ziemlich leer. Der Verbraucherakku macht keine Probleme, aber der Starterakku scheint in den letzten Zügen zu liegen. Der Grund ist einfach: Wir haben den Motor in der letzten Zeit immer nur kurz zum Ankermanöver gestartet. Seine Laufzeit reichte damit nicht aus, um den gefressenen Strom vom Starten wieder aufzufüllen. Um die Lichtmaschine zu schonen sind wir jetzt leider dazu gezwungen, die Drehzahl niedrig zu halten. Mit knapp 3 kn hinken wir nach Norden.

Nach dem Sonnenuntergang erwischt uns ein neuer Squall. Wir haben ihn im schwindenden Licht ankommen sehen und zum Glück ein Reff eingebunden. Der Wind zieht auf 5 Bft an und kurz bevor er einen erwischt, hört man das Rauschen des Regens näherkommen. Eine gruselige Stimmung, so in der Dunkelheit. Vor lauter Regen sehe ich einfach gar nichts mehr und steuere nur noch nach Gefühl. Es ist stockfinster und nach zehn Metern verschwimmt alles in der schwarz-grauen Nacht. Zum Glück gibt es GPS und Steffi und Andreas sitzen gemütlich im Trockenen und lotsen mich durch den Blindflug.

So geht es die gesamte nächste Stunde. Zwischendurch sehe ich mal ein paar Lichter von Mustique oder Bequia, aber dann prasselt der nächste Schauer auf uns herab und wir tasten uns wieder durch die Finsternis. Das ist wirklich ätzend und ich kann nur hoffen, dass wir die einzige Yacht hier draußen sind. Gegen 20:00 ist der Spuk endlich vorbei und die magische Stimmung entschädigt uns binnen Sekunden: Das Wasser ist tiefschwarz und fast glatt und überall wo noch ein Regentropfen auf die Oberfläche fällt, entsteht ein phosphoreszierender Punkt. Es sieht aus als würden wir über einen grünen Sternenhimmel segeln, während Steffi Spaghetti mit Pesto und zum Aufwärmen einen heißen Kakao serviert.

Um kurz vor elf fällt endlich unser Anker in der Admirality Bay von Bequia. Mit unseren nutzlosen Paddeln legen wir uns mitten ins Mooringfeld und so dicht wie möglich an den Dinghy-Steg des Gingerbread-Hotels. Kurz bevor der Anker fällt, zieht ein Schwarm von etwa 10 kleinen Mantas unter uns durch. Geisterhaft gliten sie dahin und wir fragen uns hinterher, ob wir geträumt haben.

Für 35 nm haben wir heute 9 h gebraucht. Ein mieser Schnitt und wir hoffen für morgen auf mehr Wind. Wir müssen Strecke machen, um rechtzeitig St Lucia zu erreichen, von wo Andreas Flieger startet. Ich will morgen auch früh lossegeln, denn nochmal so im Dunkeln mit Squalls kämpfen, dazu fehlt mir die Lust.

Samstag, 02.02.2008 (258. Tag)

Um das Dinghy nicht auspacken zu müssen, lassen wir uns vom Wassertaxi an Land bringen. Seit unserem ersten Aufenthalt lockt das Frühstück im Gingerbread-Hotel, also wollen wir es wenigstens beim letzten Besuch nutzen. Das Essen ist durchschnittlich, aber das Ambiente in diesem Lokal hat es uns angetan. Der Raum liegt im ersten Stock, hat keine Wände, nur eine schicke Dachkonstruktion und während die Vögelchen um einen herum zwitschern, hat man einen herrlichen Ausblick auf die Bucht. Auch das Laptop haben wir dabei, Andreas muss noch ein paar Dinge regeln.

Auf dem Rückweg müssen wir auf das Wassertaxi warten und entdecken genau vor uns einen riesengroßen Kat, auf dem sich sechs Damen rekeln. Jede trägt eine blonde Mähne und einen weißen Bikini mit vermutlich ihrem Namen auf dem Popo. Sie posen was das Zeug hält und wir amüsieren uns darüber, wie sie die vorbeifahrenden Männer völlig aus dem Konzept bringen. Als wir an ihnen vorbei fahren entdecken wir aus der Nähe so einige "Verschleißerscheinungen" und vermuten, dass wir ein Boot voller "Darstellerinnen" vor uns haben.

Wir wollen heute bis St Lucia segeln und haben damit gut 60 nm vor uns. Über St Vincent kursieren zur Zeit viele Gerüchte über Raubüberfälle und agressive Boatboys, also wollen wir die Insel links liegen lassen und an ihrer Luvseite entlangsegeln.

Wir können kaum einschätzen, was draußen für ein Wind weht, also starten wir mit der kleinen Fock und beginnen mit der mühsamen Kreuzerei nach Norden. Der Äquatorialstrom prallt hier mit einem Knoten auf die karibischen Inseln und zwängt sich zwischen ihnen durch. Das sorgt für ordentlich Versatz nach Westen und so knüppelt man auf dem Weg nach Norden immer hoch am Ostwind dahin (der meist noch eine leichte Nordkomponente hat).

Als wir aus Bequias Windschatten heraus sind, setzen wir die große Fock, doch der Wind ist ziemlich schlapp und die Atlantikdünung läßt uns nicht richtig in Fahrt kommen. Nach dem dritten Schlag an St Vincents Südspitze merken wir dann, was für ein wahnsinns Strom hier steht. Wir machen wirklich nur minimale Strecke gut und als der Wind weiter nachläßt, starten wir den Motor.

St Vincents Luvseite sieht wild und ursprünglich aus. Die Atlantikdünung ist hoch, aber lang, so daß wir sie kaum spüren. Über den vorgelagerten Riffen wird ihre Wucht allerdings sehr deutlich und das Land ist eingehüllt in Gischtschwaden. Zu nah trauen wir uns hier nicht unter Land, denn in der Karte steht "unsurveyed area". Aber die Aussicht ist toll und wir fragen uns, ob sich ein Besuch nicht doch gelohnt hätte.

Gischtschwaden über St Vincent.

Nachmittags ruckt die Leine und wir haben einen kleinen Barrakuda am Haken. Er ist knapp einen Meter lang, hätte also gut was an Fleisch auf den Gräten, doch da vor allem Barrakudas von Ciguaterra befallen sein sollen, haben wir keine Lust darauf. Ich bewaffne mich mit Handschuhen, um den Haken aus seinem Maul zu lösen, aber beim Anblick seiner Zähne zögere ich. Denen wird so ein Handschuh ganz egal sein. Zum Glück löst Monsieur das Problem von selbst. Als er sich feste schüttelt löst sich der Haken und wie der Blitz verschwindet ein beleidigter Barrakuda in der Tiefe.

Squall im Anzug.

Am Abend reiht sich im Osten ein Squall an den nächsten. Als uns der erste erwischt, frischt der Wind auf 6 Bft auf und wir müssen das erste Reff einbinden. Die Massen an Regen, die hier runter kommen sind wirklich unvorstellbar und sie kündigen sich mit einer bedrohlich näherkommenden weißen Spur auf dem Wasser an. Apelia legt sich weit über, aber endlich spurtet sie mal los und wir lassen St Vincent achteraus.

St Lucia ist in der Abenddämmerung vor uns zu erahnen, als wir wieder ausreffen. So ätzend die Böenwalzen vor den Squalls sind, man kann sie klar erkennen und ist vorbreitet. Jetzt im Dunkeln wird es allerdings schwierig und als uns die nächsten Böen erwischen, reffen wir gerade noch rechtzeitig und bergen dann sogar die Fock, bevor mit peitschendem Regen und gut 7 Bft die Waschküche über uns hinwegfegt. Die Bedingungen sind wirklich nicht angenehm, aber zu dritt haben wir massig Hände frei und da Andreas sich auskennt, sitzt jedes Manöver.

So schleppen wir uns durch die Nacht und ich werde immer frustrierter. Wir reffen halbstündlich ein und aus, starten zwischendurch den Motor da der Wind nach den Squalls immer einschläft und kommen somit nur hinkend voran. Im Lee von St Lucia ist der Wind dann völlig verschwunden und wir motoren den Rest. Wir wollen nach Soufriere, dem Örtchen nördlich der Pitons. Morgen und übermorgen können wir dann mit Andreas die Gegend erkunden, bevor er am Dienstag früh wieder fliegt.

Steffi vertreibt sich die Zeit unter Deck beim Lesen.

Die Ankunft ist leider eine große Enttäuschung. Das soll ein Nationalpark sein? Das Wasser ist trüb, voller schwimmendem Müll und stinkt penetrant nach Kloake. Ankern ist nicht erlaubt, man muß die Moorings nutzen (und natürlich dafür zahlen). Ein Blick auf den Tiefenmesser zeigt uns, dass Ankern hier sowieso nicht viel bringt: Keine 50 m vom Ufer entfernt ist es noch 80 m tief. Mit unserer Kette würde der Anker dann immer noch 40 m über dem Grund baumeln.

Dummerweise finden wir keine freie Mooring und motoren eine halbe Stunde am Ufer entlang, bis wir am Fuß des nördlichen Pitons eine entdecken. Es regnet immer wieder, das Wasser stinkt immer noch und nur der kleine Schwarm Hornhechte, die im Schein der Taschenlampe um uns herumsausen kann unsere Stimmung etwas aufhellen. Das ist hier wirklich alles andere als die vielen Erzählungen über das paradiesische St Lucia vermuten lassen.

Sonntag, 03.02.2008 (259. Tag)

Beim Aufstehen ist es für uns klar: Soufriere kann uns gestohlen bleiben. Das Wasser ist immer noch die reinste Kloake und bis wir zur Stadt gepaddelt sind, ist der halbe Tag vergangen. Der internationale Flughafen liegt im Süden und nach dem Revierführer ist Vieux Fort vom Tourismus unberührt. Um 9:00 gehen wir also ankerauf und während wir durch das Lee der Pitons motoren, frühstücken wir.

Erleichtert stellen wir fest, dass der Strom entgegen unserer Erwartung schiebt. Der Wind kommt allerdings wie immer aus Ost, es steht also eine Kreuz entlang der Südküste an. Es läuft eigentlich gut aber die Wellen werden durch den gegen den Wind laufenden Strom sehr steil und Apelias Steven bohrt sich zusehends härter durch das Gekabbel. Zum Glück sehen wir Vieux Fort vor uns, das läßt uns die Prügelei gegen Wind, Wellen und Squalls aushalten.

Um 12:00 fällt unser Anker vor der Mole des Fischerhafens. Er ist für uns zu flach, also liegen wir hier draußen neben nur einer anderen holländischen Yacht. Das Wasser ist spiegelglatt, wird allerdings von den Böen aufgepeitscht. Wieder ist es eine trübe Brühe. Wir können unseren Anker nicht sehen, aber er hat sofort gegriffen, wir vertrauen also auf seinen sicheren Sitz und verkriechen uns nach unten zum Hotdog-Essen. Das hat seit unseren Falk-Segeltouren mit Martin und Andreas Tradition. Bockwürstchen haben wir noch aus Las Palmas, aber als Brötchen müssen Weißbrotscheiben herhalten.

Improvisierte Hotdogs.

Um Strecke zu sparen (wir paddeln ja wegen des gebrochenen Paddels immer noch wie die Indianer), heben wir das Dinghy zwischen die Steine der Mole und machen uns auf zum Flughafen. Wir wollen einchecken und natürlich sichergehen, dass Andreas LIAT-Flug wirklich von hier und nicht vom Flughafen im Norden startet.

Die Figuren, die um den Hafen herumlungern sehen ziemlich düster und zugekifft aus und wir hoffen, dass unser unschuldiges Dinghy nachher noch heile am selben Platz liegt. Auch das Dorf macht einen ziemlich trostlosen Eindruck. Es ist ja Sonntag, also sind alle Läden geschlossen, aber auf den Balkonen und vor ihren Häusern sitzen die Leute und ihre Reaktion auf uns zeigt, dass sich hier nicht viele Touristen hin verirren. Doch die unberührte Bevölkerung ist ja genau das, was uns interessiert. Wir grüßen also freundlich und sofort hellen sich die Mienen der Anwohner auf. Sie winken sogar fröhlich zurück und die ein oder andere Frage nach unserem woher und wohin wird rübergerufen. Na also, alles halb so wild.

Unser Weg führt uns an einem Geheimtipp von Strand entlang, der bisher nur von Surfern entdeckt wurde. Es gibt sogar eine Surfschule und Andreas und ich spielen kurz mit dem Gedanken, den morgigen, letzten Tag mit einem Schnupperkurs Kitesurfen zu verbringen. Dann entscheiden wir uns aber doch für die Insel und latschen durch die sengende Sonne weiter zum Flughafen. Andreas läuft dabei in seiner Regenjacke, was einen ziemlich bescheuerten Eindruck machen muss. Aber mit seiner winterlich-helle Haut tut er gut daran, sich zu schützen, zumal er heute die Sonnencreme vergessen hat.

Am Flughafen erwartet uns die schlechte Nachricht: Alle LIAT-Flüge starten in Castries, was ganz im Norden liegt und Mietwagen gibt es hier auch keine mehr. Ich könnte in diesem Moment wirklich kotzen, uns bleibt nichts anderes übrig, als die 20 nm nach Norden zu segeln, den heutigen Tag, den wir eigentlich mit "Landurlaub" entspannen wollten, können wir getrost abschreiben. Es ist jetzt vier Uhr, uns steht also garantiert wieder eine Nachtfahrt bevor und so wie sich das Wetter momentan aufführt, kommen nachts die Squalls. Scheisse.

Zum Glück können wir wenigstens einchecken und müssen nur 15 EC an Wochenendgebühren zahlen. Von den Cruising-Permits, die im Handbuch erwähnt werden scheint der Beamte nichts zu wissen, aber das ist uns momentan egal. Dafür zahlen, dass man durch diese Pißbrühe des "Nationalparks" segeln darf, sehen wir überhaupt nicht ein.

Um Zeit zu sparen nehmen wir zurück ein Taxi. Der faire Preis ist endlich ein Lichtblick und trotz defekter Stoßdämpfer kommen wir heil in Vieux Fort an. Das Dinghy liegt unberührt auf der Mole, also schnell rübergepaddelt und während wir unter dem Großsegel nach Westen abrauschen, falte ich das Dinghy auf dem Vordeck zusammen. Ich glaube das hier war wirklich das schnellste Ankerauf-Manöver, das wir je hingelegt haben.

Im Lee der Insel müssen wir immer mal wieder motoren. Unsere Geduld ist zuende und wir wollen zügig voran kommen. Erst um acht Uhr kommt ein gleichmäßiger Wind auf und die Segelei im spiegelglatten, schwarzen Wasser unter einem endlosen Sternenhimmel versöhnt uns wieder. Um die Marigot Bay zu finden, programmiere ich seit Ewigkeiten mal wieder einen Waypoint in den GPS. Die Bucht ist ein Schlauch ins Land hinein und in der Finsternis helfen uns hauptsächlich die Ankerlichter der Yachten den Weg zu finden. Um halb elf fällt der Anker und wir hauen uns alle schleunigst in die Kojen. Morgen ist unser letzter Tag, den wollen wir nutzen.

Montag, 04.02.2008 (260. Tag)

Am Morgen verlegen wir uns in die Bucht hinein. Ankern ist wiedermal verboten, man muss also an die Mooring gehen, für die man hier 18 US$ zahlt. In unseren Augen ein ziemlicher Batzen Geld, aber es kommt noch besser: Für den Liegeplatz am Steg der Marina verlangen sie 50 US$. Willkommen in amerikanischen Verhältnissen, wo Segeln noch Upperclass-Sport bedeutet. Da bleiben wir also lieber an der Mooring, deren Boje wir bis vor den Bügel des geborgenen Ankers ziehen. Das ist nicht ganz die Standardroutine, abes es verhindert, dass sie uns den Rumpf verkratz.

Die Marigot Bay versucht man zur Zeit mit allen Mitteln in eine Nobelmarina zu verwandeln. Die Hotels um die Bucht machen einen auf Schikimiki und das "Service-Center" setzt auch alles daran, einen Fünfsterne-Eindruck zu erzeugen. Hier bekommt man alles, was das europäische Herz begehrt, aber eben auch zu entsprechenden Preisen. Wir gönnen uns ein Teilchen vom französischen Bäcker, flüchten aber dann lieber vor dieser Kunstwelt.

Autos in unserer Preisklasse hat der örtliche Vermieter nicht (war ja klar, oder?), also machen wir uns auf, um irgendwo einen Bus nach Castries zu finden. Wie immer wenn man sich noch nicht auskennt, machen wir den Fehler und nehmen vorschnell ein Taxi. 40 Dollar verlangt der Fahrer für die 20 min in die Stadt. Klar, in EC-Dollar finden wir das fair, aber hier wird geschickt von "Dollars" geredet, während man US-Dollar meint. Angesichts dieses Preises schlucken wir erstmal, aber der Fahrer meint, dass er uns einen günstigen Mietwagen organisiert, also steigen wir ein. Ein Fehler, wie sich nach 2 h Warterei in der Stadt herausstellt. Plötzlich ist der Mietwagen angeblich nicht mehr verfügbar, aber unser Fahrer würde uns auch den gesamten Tag über die Insel chaufieren. Natürlich für fette Kohle.

Bei uns ist das Maß damit voll. Es ist jetzt schon Mittag, die Zeit rennt uns davon und dieser unseriöse Ar***, der seine Preise laufend ändert hat uns die ganze Zeit über nur hingehalten. Aber so geht es die kommenden Tage dauernd und St Lucia bekommt von uns das Prädikat: Absolut nicht besuchenswert.

Wo man hinkommt, versuchen einen die Leute abzuzocken. Reden sie mit mir, geht es um unser Geld, reden sie mit Steffi, geht es um Sex. Natürlich nur, wenn ich nicht in der Nähe bin. Ich habe ja nichts gegen eine lockere Schäkerei, aber die Plumpheit, mit der Steffi angebaggert wird, nervt wirklich. Es geht immer mit einer unverfängliche Frage nach ihrer Telefonnummer oder was sie abends vor hat los und wenn Steffi entgegnet, dass sie verheiratet ist, faseln die Idioten immer denselben Scheiß, dass sie mich respektieren, aber das Steffi sich ja trotzdem bei ihnen melden könnte. Die Männer scheinen außer Sex wirklich nicht viel in der Birne zu haben. Es sind die primitivsten Machos und ich befürchte, dass es die hiesigen Frauen nicht gerade einfach haben.

Das sprudelnde Leben des Marktes von Castries heitert uns wieder auf. Also des richtigen Marktes, nicht der Touri-Nepp-Hallen mit ihren T-Shirt- und Schnitzkunst-Ständen weiter vorne am Kreuzfahrer-Dock. Uns ist jetzt klar, dass wir uns weitab der Touripfade halten müssen um anständige Preise zu finden. Hier auf dem Markt bekommen wir einen großen Sack Mangos für 10 EC und 10 reife Bananen für 2 EC. Das sind wahnsinnig günstige Preise, die die überzogenen Forderungen des Taxifahrers in einem noch viel krasseren Licht erscheinen lassen.

Wenn die gesamte Nordkaribik so ist, dann sind wir schnell mit ihr fertig. Schon jetzt sehnen wir uns nach der freundlichen und entspannten Südkaribik zurück.

Mittagessen am Markt. Das hiesige Essen zeichnet sich vor allem durch eine wilde Mischung an Beilagen aus. Geschmacklich spannend ist es nicht.

Um sicherzugehen, latschen wir raus zum Flughafen und erfahren, dass Andreas Flieger auch wirklich morgen früh um 10:00 von hier aus startet. Ein Lichtblick und unsere Glückssträhne scheint noch nicht vorbei zu sein: Es gibt hier vier konkurrierende Autovermieter und so bekommen wir noch einen halbwegs bezahlbaren Mietwagen. Von der Touri-Info erfahren wir leider auch, dass Karneval hier im Juli gefeiert wird. Von heißen Karibischen Karnevalsrhythmen werden wir also nicht viel mitbekommen.

Auf den ersten Kilometern merken wir, dass die Stoßdämpfer unserer Karre schon einiges mitgemacht haben und als wir vom Millenium Highway auf die normale Straße abbiegen wird klar wieso: Die Schlaglöcher sind zahlreich und tief. Schnell fahren ist hier aber sowieso nicht möglich. Die Strasse windet sich in engen Kurven durch die Hügel und die Steigungen von 15% sind wirklich nicht ohne. Dafür bieten sich uns spektakuläre Ausblicke auf den Dschungel, der im Gegensatz zu Grenada um ein vielfaches dichter und wilder wirkt.

Andreas ist zwar nicht der größte, aber die Baumfarne sind wirklich riesig.

Wir fahren in den Süden, wo sich in der Nähe der Pitons die angeblichen Sehenswürdgkeiten konzentrieren. Wir wollen ein wenig wandern, nehmen also die Diamond Falls ins Visier, die sich allerdings hinter dem Zaun des Botanischen Gartens verstecken. Davor bietet ein Händler seine geschnitzten Reliefs an. Angeblich sind sie aus Mahagoni, da frage ich mich aber, warum ihrer Farbe mit Schuhcreme nachgeholfen wird...

Soufriere und die Pitons.

12,50 EC zahlt man hier für jede Sehenswürdigkeit, also auch für den Botanischen Garten. Gegenüber den 5 EC in Grenada ein deutlicher Preisanstieg. Die konzentrierte Ansammlung exotischer Pflanzen ist wirklich beeindruckend, aber beim Wasserfall scheint uns wieder das Wasserfall-Bewunderungs-Gen zu fehlen. Faszinieren tut uns dagegen eine Palme, die sich mit einem Fächer von Stützen sturmsicher zu verankern scheint.

Faszinierende "Fachwerk"-Palme.

Nach dem gesammelten Grünzeug fahren wir weiter zu den Sulfur Springs, dem angeblich einzigen "Drive in Vulkan" der Welt. Vom Vulkankrater, wie man es vielleicht erwartet fehlt allerdings jede Spur. Vielmehr wird hier ein Hang, an dem heiße Quellen sprudeln und an dem eine Straße entlangführt für etwas großes angepriesen und vermarktet. Die Straße gab es schon länger, da sie zu einem Dorf führt. Für die Touristen wurde eine Schranke aufgebaut und nachdem man gelöhnt hat, darf man weiterfahren. Was für ein Schwachsinn, also lassen wir die Karre vor der Schranke stehen und gehen die 100 Meter zu Fuß. Zahlen müssen wir natürlich trozdem und bekommen dafür auch einen Guide. Er macht die Führung ganz nett und würzt seinen englischen Vortrag mit deutschen Wörtern, aber nachdem man die Straße einmal hoch und wieder runtergegangen ist, fragt man sich doch wirklich, ob das jetzt schon alles war. War es nicht, denn am Ausgang darf man noch in die schlammig grauen Schwefelfluten steigen. Ich bringe es nicht über's Herz, aber Steffi und Andreas strecken ihre Beine hinein.

Es zischt und blubbert an den Sulfur Springs.

Die Sonne neigt sich dem Horizont entgegen, also fahren wir zu dem Ort, wo man sich zum Sonnenuntergang aufhalten sollte: zum Ladera Resort. Es ist ein Nobelhotel und bietet einen spektakulären Ausblick auf die Pitons. Man darf es auch als Normalsterblicher besuchen und auf der Terasse einen Cocktail oder im Restaurant ein teures Essen konsumieren. Da heute Andreas letzter Abend ist, haben wir uns feste vorgenommen Preise Preise sein zu lassen und uns diesen Luxus zu gönnen. Das einzige Hindernis zwischen uns und der Terasse ist allerdings das Hinweisschild, dass Männer bitte lange Hosen, geschlossene Schuhe und Shirt mit Kragen tragen sollen. Alles Attribute, die wir nach unserem Dschungelausflug nicht erfüllen.

Was für ein Mist. Vor uns erstreckt sich die überdachte Terasse mit ihrem atemberaubenden Ausblick. An ihrem Rand wuchert der Dschungel, Kolibris fliegen von Blüte zu Blüte und in den gemütlichen Korbstühlen rekeln sich schon ein paar Gäste bei Cocktails. Und wir sollen außen vor bleiben?

Die Mädels im Souvenirladen sind fröhlich und locker und ich frage nach den billigsten langen Hosen, die es gibt. Das sorgt für Gelächter, aber sie sind uns zum Glück freundlich gesinnt und klären uns auf, dass das Restaurant über lange Leih-Hosen verfügt, eben für Gäste wie uns. Der Abend ist also doch noch gerettet! Meine Hose passt perfekt und nachdem ich die von Andreas am Bund zusammen- und seine Beine um 20 cm aufgerollt habe, kann auch er beim Sitzen einen guten Eindruck machen. Über unsere T-Shirts und die Sandalen sieht man professionell hinweg.

Wir kommen also in den Genuß eines kühlen Cocktails und während die Sonne langsam unter geht, gucken wir verträumt zwischen den Pitons hindurch auf die Bucht. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass wir hier gemeinsam in der Karibik sitzen und so einen entspannten Abend in diesem exotisch-luxuriösen Flair genießen dürfen.

Moment verweile doch... Luxus pur auf der Terasse des Ladera Resort.

Als wir uns zum Essen an den Tisch setzen, ist die magische Stimmung vorüber. Die Sonne ist weg und anstatt der tollen Aussicht, umschließt uns die Dunkelheit einer wolkenverhangenen Nacht. Die Gerichte kommen nicht an den Flair des Restaurants heran. Die Optik ist aufwendig, aber der Geschmack ist fad. Dafür sind die Preise an europäischen Standards gemessen in Ordnung, also kein Grund zum Meckern.

Die Stimmung des Sonnenuntergangs läßt jeden versonnen seinen Gedanken nachhängen, als wir durch die Nacht zurückfahren. Unterwegs nehmen wir einen Anhalter mit. In den ersten Minuten sitzt er stocksteif da und kann es kaum glauben, dass ihm das bei Touristen passiert. Doch dann entspannt er sich und schläft ein. Was für krasse Gegensätze hier aufeinander prallen, doch es ist schön, die Locals mit Offenheit zu überraschen, ohne dass es immer nur um's Geld geht.

Dienstag, 05.02.2008 (261. Tag)

Wir sind niedergeschlagen, als uns der Wecker um 7:00 herausklingelt. Immer wenn uns unser Besuch verläßt, haben wir das Gefühl, einsam in der Ferne zurück zu bleiben. Es ist komisch, da es doch ein unglaublicher Luxus ist, den wir hier erleben dürfen. Aber trotzdem, der Abschied fällt immer wieder auf's neue schwer und nur der Umstand, dass wir den wohl schönsten Teil der Karibik gemeinsam mit Andreas erleben durften, tröstet über die Niedergeschlagenheit hinweg.

Andreas verläßt uns. Man beachte links den Strand.

Die Fluggesellschaft macht ihrem Spitznamen Leaves Island Any Time alle Ehre, doch da der Strand direkt an den Flughafen grenzt, wird uns beim Warten nicht langweilig. Als Andreas' Maschine dröhnend abhebt winken wir kräftig und singen "Über den Wolken...", doch dabei steuert er über den Wolken dem beruflichen Alltag entgegen. Für uns liegt die grenzenlose Freiheit momentan im Wasser und heißt Apelia.

An einem Straßengrill essen wir zu Mittag und lassen uns von Gurkensaft überraschen. Er ist mit etwas Zucker und Ingwer gewürzt und schmeckt in dieser Hitze einfach nur himmlisch. Der Budenbesitzer ist Jamaikaner und legt uns nahe, auch Jamaika zu besuchen. Da wir inzwischen den Gedanken gefaßt haben, über Kuba und die Bahamas nach Bermuda zu segeln, greifen wir die Idee auf. Jamaika liegt zumindest auf der Strecke.

Mit unserem eierigen Auto fahren wir wieder in den Süden. Heute wollen wir im Hochland wandern und sind entsprechend mit den schweren Stiefeln gerüstet. Wieder nehmen wir den ein oder anderen Anhalter mit. Die Reaktionen sind immer wieder dieselben: Unsere Mitfahrer sitzen zunächst stocksteif und schüchtern auf der Rückbank, entspannen sich dann allerdings zusehends und bedanken sich beim Aussteigen überschwenglich. Auf unserer Rückfahrt sind wir schon bekannt und ein Bäuerlein erzählt uns, dass wir heute morgen eine Freundin von ihm mitgenommen hätten.

Die Straße hoch zum "Mountain Trail" ist irgendwann nur noch für hohe Jeeps befahrbar, also lassen wir unseren Nissan am Rand stehen und gehen zu Fuss weiter. Immer wieder begegnen uns Farmer, die von ihren Feldern herabgelaufen kommen. Auf den ersten Blick sind es wilde Gestalten, die mit ihren Macheten nicht gerade vertrauenerweckend aussehen. Doch sie sind durch die Bank freundlich und geben uns Tipps, wo wir wandern sollten. Hier, weitab von den Touristenpfaden scheinen die Leute stolz darauf zu sein, einem ihr Land zu zeigen und endlich sammelt St Lucia in unseren Augen ein paar Punkte.

Die alles überwuchernde Natur ist wirklich berauschend und wir können uns an der Artenvielfalt kaum sattsehen. Hier wächst wirklich alles wild durcheinander, an allen größeren Bäumen ranken sich Schlingpflanzen hoch und immer wieder stoßen wir auf Bananen, Kokospalmen und Mangobäume. Wer hier Hunger leidet ist selbst Schuld. An einem Stapel Bambusrohre stibitzen wir uns einen Stab, mit dem wir unser Paddel schienen wollen.

Perfektes Rohmaterial zum Schienen unseres Paddels.

Am Nachmittag sind wir gerade dabei umzudrehen, als uns eine Bäuerin begegnet. Sie fragt uns deshalb, ob wir Angst vor ihr hätten, was wir natürlich verneinen und zu einem Plausch nutzen. Sie ist auf dem Heimweg und bindet vorher noch schnell ihren imposanten Bullen um. Überall stoßen wir auf Kühe und Ziegen, die die Eigner am Wegrand angebunden haben. Ist der Aktionsradius abgegrast, wird die Leine einen Baum weiter festgebunden. Eine einfache und günstige Art, sich hier ein Tier zu halten.

Auf dem Heimweg begleiten uns zwei Frauen, die ebenfalls von ihren Feldern kommen. Vier Meilen laufen sie täglich pro Strecke und finden das völlig normal. Dabei tragen sie dann noch jede einen großen Sack auf dem Kopf. Wir sind in unseren Industrienationen wirklich verweichlicht. Bei so einer Strecke würden die meisten Menschen sicherlich ohne Nachzudenken ins Auto steigen. Angeblich zur Zeitersparnis, aber nachher wird dann ein Fitnesstudio für die Bewegung aufgesucht. Was für ein Witz.

Bäuerinnen auf dem Weg nach Hause. 4 Meilen pro Strecke.

Nach dem gestrigen Abend suchen wir zum Sonnenuntergang wieder die Terasse des Ladera auf, hängen aber in Gedanken Andreas nach, so dass keine richtige Stimmung aufkommt. Die Hotelmanagerin versucht uns noch dazu zu bewegen, die Cocktailparty zu besuchen, doch feine Leinenhosen, Poloshirts und Abendkleider sind einfach nicht unsere Welt. Stattdessen plaudern wir mit dem Wächter vom Parkplatz, der uns die Tiere zu den unterschiedlichen Tönen der Nacht erklärt. Sie veranstalten wirklich ein Spektakel und immer wenn wir wieder einen charakteristischen Sound hören, halten wir auf der Heimfahrt an und ich filme mit unserer Kamera in die Dunkelheit. Hier eine Kostprobe der nächtlichen Konzerte:

Das sind wirklich Frösche.

Könnten Grillen sein?

Das hier macht einem fast Angst, evtl. eine Kröte?

Wieder begegnen uns auf der nächtlichen Straße viele Hunde. Sie sind so entspannt wie alle hier und scheinen unterwegs zu Freunden zu sein. Wir nehmen einen jungen Anhalter mit, der uns vor Begeisterung in die Kneipe seines Onkels einlädt. Wir bleiben auf ein Getränk und kommen mit einem belgischen Controller ins Gespräch, der inzwischen mit einer Einheimischen verheiratet ist und neben einem Hotel in der Marigot Bay auch die Backerei verwaltet. Er "bestätigt" uns, dass ihre Preise für das Etablissement viel zu günstig sind. Es macht uns traurig, wie der Markt hier alles gnadenlos diktiert und diese urige Bucht damit langfristig wahrscheinlich zu einer Domäne der Reichen wird.

Mittwoch, 06.02.2008 (262. Tag)

Wenn dies schon eine 5-Sterne-Marina ist, müsste sie ja auch über entsprechende Sanitärräume verfügen und tatsächlich, im oberen Stockwerk des Hafengebäudes finden wir eine erstklassige Einrichtung und genießen seit Las Palmas unsere erste warme Dusche. Natürlich sparen wir wieder Wasser und ich schleiche mich zu Steffi in die Frauendusche. Zu dumm, dass dann eine Frau mit ausgebreitetem Kosmetiksortiment kommt, so dass ich danach geschlagene 10 min in der Duschkabine warten muss, bis Madame sich durch ihre zig Tuben gecremet hat. Steffi striegelt sich dabei ganz unschulig die Haare und hält Wache.

Bis zur Abgabe des Autos bleibt uns noch ein wenig Zeit, also fahren wir in den Norden zur Rodney Bay Marina und erfragen die Liegegebühren. Das Marinagelände ist nicht schön, aber es bietet Infrastruktur zu einem akzeptablen Preis, wir melden uns also für morgen an und fahren zurück nach Castries, wo wir den Wagen am Flughafen abgeben.

Sowas ist hier ganz normal, ob noch wer durchblickt ist die Frage.

Zu Fuß gehen wir danach ins Zentrum und werden natürlich fortlaufend von Taxifahrern angequatscht. Seit heute liegt ein Kreuzfahrer am Kai. In der Stadt wimmelt es damit von amerikanischen Touristen und die sind halt fußfaul. Aber wir haben Lust auf die Bewegung und spazieren am Wasser entlang in das Kunstdorf am Kreuzfahrerterminal. Hier kann man angeblich zollfrei shoppen und da Steffis Röcke inzwischen deutliche Abnutzungsspuren zeigen, kaufen wir ihr einen bunten Wickelrock. Auch ein neuer Bikini steht auf dem Programm, aber den finden wir hier nicht. Das Angebot ist eindeutig auf ein älteres Publikum zugeschnitten.

Im Zentrum entdecken wir mit dem Hobie-Shop (ja wirklich derselbe Schriftzug wie Hobie Cat) genau den richtigen Laden, denn sein Angebot an Bikinis ist fast grenzenlos. Uns wundert allerdings, dass wirklich an jeder Auslage ein/e Verkäufer/in steht. Alle mit langen Gesichtern und kein Schwein fühlt sich dazu berufen, uns bei der Suche zu helfen. Am Ende läuft es auf ein signalfarbenes Modell heraus und beim Zahlen muss ich mehrmals nachfragen: Es kostet nur 20 EC, das sind 5 EUR. Ob Ihr allerdings Fotos von Steffi darin zu sehen bekommt, ist noch nicht klar. Könnte sein, dass diese Seite sonst eine Altersbeschränkung braucht.

Bis zum Kirchenbesuch um 17:00 hängen wir in der Stadt herum. Wir kaufen auf dem Markt ein wenig ein, trinken was in einer Kneipe und essen am Straßengrill. Dann ist es endlich Zeit für die Aschermittwochsmesse und ich begleite Steffi. Die Kirche ist von innen bunt bemalt und macht einen heiteren und freundlichen Eindruck. Da es voll werden kann, suchen wir uns weit hinten einen Platz, aber es bringt nichts, am Ende sind wir eingekeilt zwischen den Locals. Natürlich stehen die Fenster wieder sperrangelweit offen, und so nutzen von Zeit zu Zeit kleine Vögelchen die Kirche als Abkürzung und sausen quer durch's Kirchenschiff. Cool.

Fröhliche Bemalung in der Kirche von Castries.

Natürlich kann ich alles nur aus meiner Laien-Sicht beschreiben, aber mir fällt auf, wie fröhlich alle sind. Man lacht viel, grüßt sich überschwänglich zu und als beim Einmarsch der Geistlichen (inkl. des Bischofs) ein leicht abgewandeltes Bob-Dylan-Lied erklingt, beeindruckt mich die Inbrunst, mit der die gesamte Gemeinde singt. In diesem Fall "blowt" die "answer" zwar nicht im "Wind", sonder "must come from within", aber das wäre angesichts der Konkurrenz durch die Rastas wohl auch zu verfänglich.

Ich bin wirklich begeistert von dem Gesang. Steffi stimmt mir zu und meint lapidar, dass die Katholiken halt wüssten, wie man eine Show inszeniert. Erst recht beim Auszug herrscht eine heitere Stimmung. Jeder singt aus voller Kehle und swingt langsam in Richtung Tür.

Nach der Messe ist es dunkel, doch wir fühlen uns sicher in der Stadt und stellen uns zu den Einheimischen an die Bushaltestelle. Der erste Bully der vorbei kommt ist ruckzuck voll und wir lernen, dass man beim Drängeln nicht zimperlich sein darf. Trotzdem ziehen wir beim zweiten wieder den Kürzeren und als alle anderen drinnen sitzen, stehen wir unschlüssig vor der Tür. So ein Mist, jetzt sind wir wirklich die letzten weit und breit und wer weiss schon, wann der nächste Bus kommt. Wenn überhaupt... Doch wir haben die Locals völlig unterschätzt. Vor allem die Frauen organisieren ein allgemeines Aufrücken und so können wir uns mit dazu quetschen. Für sage und schreibe 6 EC werden wir bis kurz vor die Marina gefahren, was für ein Wahnsinn, gegenüber den 40 US$ des Taxis.

Donnerstag, 07.02.2008 (263. Tag)

Mit Bob Marley aus den Außenlautsprechern legen wir (nach der Dusche) natürlich wieder ohne Motor ab. Gerade in dieser engen Bucht ist das eine ziemliche Show und alle gucken. Jaja, was sind wir für coole Säue, zumal Steffi in ihrem neuen Bikinioberteil leuchtet.

Auch wenn es in der Bucht still war, draußen empfangen uns die üblichen Ost 5-6 und so sind wir mit der kleinen Fock und einem Reff optimal besegelt. Mit uns verlassen zwei 45 ft Charterboote und ein Kat unter Motor die Bucht und biegen nach Norden. Ich bin im Rennfieber und lasse Apelia durch die Wellen korkenziehern, so dass wir ohne großes Stampfen voran kommen. Der Kat bleibt schnell achteraus, die eine Charterkiste sowieso, aber die andere kommt immer mehr auf und läuft auch mehr Höhe als wir. Ich bin richtig frustriert und trickse was das Zeug hält, aber als sie an uns langzieht gibt es zum Glück Entwarnung: Am Heck sieht man das verräterrische Sprudeln des Kühlwassers. Die Spielverderber.

Auf der Nordseite der Rodney Bay entdecken wir die Safari, die große Catana und Joao winkt uns zu, als wir eine Runde um ihn drehen. Zwischen den ankernden Booten entdecken wir auch das ein oder andere Hobie-Segel. Hier gibt es viele Resorts, da sollten wir die kommenden Tage mal unser Glück versuchen. Ansonsten planen wir ein paar Hafentage, um am Boot zu basteln, da kümmert es uns nicht, dass die gesamte Rodney Bay ein riesiges Tourikaff ist.

Mit der Marina kommt eine ungeahnte Herausforderung auf uns zu. Seit knapp 2 Monaten haben wir nicht mehr in einem Hafen gelegen und müssen uns erst wieder an den ganzen Krempel gewöhnen. Fender, Bug und Heckleinen und dann muss man ja auch noch in die schmale Box zirkeln. Ankern ist bedeutend einfacher, aber wir schaffen es problemlos. Zu unserer großen Freude liegen neben uns alte Bekannte: Die Karo kam gestern hier an und hat einiges erlebt. Zwischen St Vincent und St Lucia brach ihr Vorstag, doch zum Glück blieb bis auf einen kleinen Schaden an der Rollfock alles heil. Sie werden hier also auch noch ein Weilchen liegen, schön, denn zusammen Basteln macht noch mehr Spass. Ich fange schonmal mit dem Schleifen an.

Die "Lieblingsarbeit", Schleifen.

Freitag, 08.02.2008 (264. Tag)

Was haben wir gut geschlafen. Apelia liegt wie festzementiert, kein Schwell, keine Wellen von Boatboys, lediglich die Festmacher knarzen ab und zu und hin und wieder hört man das Schlagen eines Falls (natürlich nicht von uns). Leider hat die Idylle ab 8:00 ein Ende, denn dann geht der Abriss der alten Steganlagen weiter und der Presslufthammer dröhnt zu uns herüber. Aber trotzdem, wir genießen es, jederzeit von Bord gehen zu können, sei es zum Duschen, Einkaufen und zur Nutzung des WLAN, dass wir am Marinaoffice empfangen.

Den Tag nutzen wir zum Abarbeiten unserer Todo-Listen. Steffi geht nach Gros Islet, dem Dorf an der Bucht und kauft bei Caroline Petroleum. Dabei wird sie natürlich wieder laufend angebaggert. In Einzelfällen ganz charmant, aber meistens ziemlich platt. Auf jeden Fall hat sie jetzt eine ganze Sammlung an Telefonnummern.

Ich schiene unser Paddel mit dem Bambusrohr und bastle an Kleinigkeiten herum. Dazwischen vermittle ich zwischen Karl und dem Segelmacher Kenny und helfe bei der Reparatur des Vorstags. Die Preise sind hier wirklich zum Abgewöhnen. Der neue 8 mm Draht, 18 m lang mit an jedem Ende einem Augterminal kostet 400 US$. Martinique soll sogar noch teurer sein, aber Karl bleibt einfach nichts anderes übrig, er muss in den sauren Apfel beißen.

Synchronbasteln auf dem Steg.

Abends gehen wir mit den Karos zum "Jump Up", das jeden Freitag im Dorf stattfindet. Ein großer Boxenturm (mehr schon ein Haus) beschallt dabei die Strasse, an der überall Grillstände stehen. Party für jeden und ein guter Moment, sich durch die lokale Küche zu testen. Was uns dann allerdings als erstes auffällt ist die übermäßige Polizeipräsenz. Scheinbar sind heute viele Touristen vor Ort und da man um seinen Ruf fürchtet, wird diese Maßnahme ergriffen. Auch schärft man uns ein, nicht von der Hauptstrasse zu weichen, also nichts mit ausgelassener Party.

Eisgekühlte Drinks beim Jump Up.

Die Beschallung ist wahnsinnig laut und besteht hauptsächlich aus harten Rhythmen. Wir futtern uns durch die Stände, finden das meiste allerdings ziemlich fett und geschmacklich langweilig. Auch die Leute machen nur selten einen ausgelassenen Eindruck. Es scheinen hauptsächlich die Touristen zu feiern, evtl. sind die Locals später dran. Nach einer Stunde haben wir genug und während die Karos das Taxi nehmen, gehen wir als Abendspaziergang zu Fuss.

Ganz am Ende der Hauptstrasse passieren wir eine winzige Kneipe (vielleicht 4x4 m groß), aus der kubanische Musik schallt. Das ist mehr nach unserem Geschmack und von den fünft Gästen tanzen sogar zwei. Wir schielen vorsichtig durch die Tür, als man uns entdeckt und überschwänglich herein bittet. Touristen in dieser Kneipe scheint es selten zu geben und nachdem wir mit einem Getränk versorgt sind, wird weiter getanzt. Natürlich dauert es da nicht lange, bis Steffi aufgefordert wird und ab da stehen die Jungs Schlange. Zum Glück wird die einzige andere Frau auch dauernd in Beschlag genommen, und ich werde in Ruhe gelassen. Einfach nur am Rand stehen, der Musik lauschen und dem Spektakel zusehen, das reicht und da die Jungs sich alle sehr höflich verhalten, hat auch Steffi ihren Spaß.

Samstag, 09.02.2008 (265. Tag)

Auch am Samstag ist nicht viel mit Ausschlafen, denn pünktlich um 8:00 geht der Lärm der Presslufthämmer los. Aber wir haben ja auch genug zu tun und verbringen den gesamten Tag mit Bootsarbeiten. Steffi wäscht, putzt und schreibt Mails während ich schleife und unseren Niederholerpütting repariere. Auf der Atlantikpassage hatten sich die unteren Nieten aus dem Mast gearbeitet. Mit Karls Hilfe bohre ich sie alle heraus und da die Löcher für die Wiederbenutzung völlig unbrauchbar sind, nieten wir den Beschlag 10 cm tiefer wieder an. Damit wird der Hebel günstiger und da ich zwei zusätzliche Nieten anbringe, sollte es wohl ab jetzt gut gehen. Da ich für Karl übersetzt habe, kennt mich der Segelmacher und ich darf seine schwere Nietzange ausleihen. Heisst auf Englisch Rivet Gun.

Wir gehen auch zum Segelladen, bekommen allerdings nicht viel von den Dingen unserer Liste. Die Preise sind hoch, aber dafür kann man hier zollfrei einkaufen. Karten von Kuba und den Bahamas haben sie nicht, also machen wir einen Aushang am schwarzen Brett. Dafür finden wir aber ein Handbuch für Kuba, wenigstens etwas.

Abends begleite ich Steffi mal wieder in die Messe. Die Singerei in Castries hat es mir angetan, da kann ich gerne mehr von hören und da wir den Karos davon erzählten, schließen sie sich uns an. Leider ist das Soundsystem dieser Kirche ziemlich schlecht und ich verstehe von dem was der Pfarrer sagt rein gar nichts. Auch der Gesang ist hier in Gros Islet viel schwächer, ich habe also für's erste wieder genug von Messen. Ich weiss ich weiss, Ausdauer ist was anderes...

Auf dem Rückweg habe ich Hunger und kaufe mir an einem Straßengrill das letzte Hühnerbeinchen. Ob aus ehrlichem Hungergefühl oder reinem Futterneid sei dahingestellt, aber plötzlich haben auch die anderen Appetit. Das läßt sich der Verkäufer nicht zweimal sagen und er schmeißt Nachschub für uns auf's Feuer. So setzen wir uns also erstmal zu einem Bier hin und haben so einen spontanen und tollen Abend, mitten in einer völlig untouristischen Kneipe. Ein echtes Highlight. Es schmeckt ausgezeichnet und die verdaulichen Folgeerscheinungen, die man vielleicht befürchten würde, bleiben aus.

Es gibt nur Hähnchen, aber das schmeckt super.

Zurück am Boot kommen wir endlich mal mit Harald und Hilde von der Manana ins Gespräch. Die beiden Norweger sind etwa in unserem Alter und sie fielen uns deshalb schon in Sal auf den Kapverden auf. Wir haben sie danach noch hier und da kurz gesehen, aber sie hatten meist Besuch und schienen verschlossen. Dafür kommen wir jetzt endlich in Kontakt, aber da es spät ist, verabreden wir uns für morgen.

Sonntag, 10.02.2008 (266. Tag)

Wenigstens am Sonntag herrscht Ruhe auf der Baustelle also schlafen wir schön aus. Da ohne die Bauarbeiten auch kein Staub durch die Luft fliegt, nutze ich die Gunst der Stunde zum Lackieren, aber das war es dann mit der heutigen Arbeit, am Sonntag wird nicht geschafft. Zumindest nicht an Pflichten, denn heute wollen wir uns nach einem Hobie umschauen. Nach dem Frühstück laufen wir deshalb an die Südseite der Rodney Bay und wähnen uns plötzlich in Amerika. Nicht nur, dass man nur noch auf dicke, rosige Amerikaner trifft, auch die Struktur der Läden und vor allem ihr Angebot gleicht auf's Haar dem, was ich aus den USA kenne. Aber es gibt Yoghurt und Äpfel, also gönnen wir uns einen kleinen Happen zu horrenden Preisen.

Bei dem erstbesten Ferien-Resort stiefeln wir am grüßenden Pförtner vorbei. Dank unserer Hautfarbe hält man uns für Gäste, doch wir sind nicht dreist genug, um uns an der Poolbar einen fetten Cocktail auf Zimmer Nummer 105 anschreiben zu lassen. Wir wollen ja auch Hobie segeln, also nichts wie durch dieses künstliche Disneyland und raus an den Strand.

Hier liegen die Hotelgäste dicht an dicht und auch drei Hobie Wave sind zu mieten. Wir klappern noch die anderen Resorts ab, aber von einem vernünftigen Kat fehlt jede Spur. Es gibt leider übrall nur diese trapezlosen Thermoplastbomber und die Preise sind völlig abgedreht: 100 EC pro Stunde. Aber egal, der starke Wind (6 Bft), das blaue Wasser und das Strandleben haben uns inzwischen so heiss gemacht, dass wir uns das Ding mieten und hinaus in die Buch segeln. Eine Stunde prügeln wir das arme Teil bei halbem Wind vor dem Strand auf und ab und haben wirklich unseren Spass. Vielleicht hätte ein heißeres Boot uns nach der langen Pause auch überfordert, der Wave streckt dagegen seinen Leeschwimmer immer wieder tief unter die Oberfläche, aber nichts passiert.

Abends gehen wir mit den Norwegern aus essen. Es ist eine ganze Truppe von Leuten in unserem Alter, die teilweise mit Booten eine Tour wie die unsrige machen, oder einfach nur mit dem Rucksack auf Weltreise sind. Wenn wir sie so reden hören, werden wir fast deprimiert. In Norwegen leisten sich viele junge Leute eine Auszeit. Finanziell ist es für sie kein Problem und auch die Jobaussichten scheinen paradiesisch zu sein. Deutschland wirkt dagegen wie das reinste Jammertal.

Montag, 11.02.2008 (267. Tag)

Wir machen Apelia heute wieder seeklar, bunkern alle Tanks voll und kaufen eine letzte Runde ein. Die Akkus sind wieder richtig durchgeladen, seit Las Palmas haben wir unseren Strom mit dem 56 W Solarpanel erzeugt. Hin und wieder lief natürlich auch mal der Motor, aber insgesamt reicht die Kraft der Sonne für unseren Verbrauch.

Mittags besucht uns Dan, ein Kanadier, der uns wegen des Aushangs seine Bahamaskarten und einen Revierführer verkauft. Beides zusammen für 25 US$, ziemlich nett. Außerdem gibt er uns zahlreiche Tipps und wir werden ganz heiss auf das Revier. Die Wassertiefen schwanken dort extrem. Zwischen mehrere 100 m tiefen Kanälen liegen kilometerbreite Bänke, die nur 2 m tief sind. Das wird spannend.

Nachmittags organisieren wir uns dann auch noch zwei große Übersegler von Kuba, die wir vom Hafenmeister des kleinen Nachbarhafens für 4 US$ bekommen. Sie sind zwar schon alt aber ansonsten ist hier einfach nichts von Kuba zu bekommen. Unser Handbuch meint dazu, dass man die besten Karten auf Kuba selbst bekommt. Also erstmal in Santiago de Kuba einlaufen und sich dann dort versorgen.

Beim Heimpaddeln treffen wir auf die Baros. Wolfgang hat gerade seinen Anker vergraben und lädt uns zu einem Saft ein. Wir trafen ihn kurz auf Barbados und haben jetzt zum Glück die Möglichkeit, ihn näher kennenzulernen. Da er uns wiederholt von unserem Dorado-Curry vorschwärmt, ist das Abendprogramm schnell festgelegt: Er kommt zum Essen zu uns an Bord. 1,4 m Sitzhöhe ist zwar eine Umstellung gegenüber seiner Najad 46, aber er fühlt sich sauwohl und es wird ein langer Abend. Er wird weiter in Richtung Panama segeln, schade dass wir nur so wenig gmeinsame Zeit hatten, aber danke für die Katjes!

Dienstag, 12.02.2008 (268. Tag)

Mit der Karo haben wir vereinbart, früh nach Martinique zu starten, aber dass man das Wörtchen "früh" verschieden auffassen kann, zeigt unser Funkkontakt um 8:00 (die Karo war gestern Abend vor Anker gegangen): Seit 7:00 sind die beiden bereit, aber da wir noch etwas brauchen, starten sie schon jetzt. Wir genießen erst noch den Luxus frischer Vollmilch (2,25 EUR!) mit Cornflakes, verabschieden uns von der Manana und kommen 1,5 h später los. Es ballert mit Ost 6 und unter kleiner Fock und erstem Reff legt sich Apelia weit auf die Backe. Aber es geht und nach einem Abschiedskringel um die Safari biegen wir um St Lucias Nordspitze. Was uns da an Schwell entgegen gerollt kommt ist enorm. 3 m sind die Wellen bestimmt hoch und durch die Ufernähe sind sie teilweise kurz vor dem Brechen. Wir trinken beide eine Cola, die bei mir super anschlägt, doch Steffi legt sich erstmal in die Koje und kämpft.

Irgendwie passt die Wellenlänge optimal mit Apelias Größe zusammen. Wie ein Skalpel schneidet sie sanft durch die Ungetüme und über Grund machen wir knapp 7 kn. Das ist wieder mal Segeln vom feinsten und kein Abwarten, bis man ankommt. Etwa auf der Hälfte sehen wir einen kleinen Schwarm Delphine, doch sie finden uns uninteressant und bei unserem Speed huschen wir nur so an ihnen vorbei.

Mit Volldampf kommen wir auf die Karo zugerauscht.

Am Eingang der Bucht von Le Marin treffen wir auf die Karo und Karl kann kaum glauben, dass wir schon da sind. Die Bucht ist ein Wirrwarr aus Riffen und Untiefen, zwischen denen der spärlich betonnte Kanal in die hinterste Ecke zum Ankerplatz führt. Die Karo motort, aber nach dieser Aufholjagd ist unser Ehrgeiz angestachelt und wir kreuzen bis vor die Marina.

Die Bucht ist wirklich der Wahnsinn. Hier müssen hunderte, wenn nicht über tausend Yachten liegen. Nur ein kleiner Teil davon liegt an einem der Schwimmstege, die meisten ankern und hier und da sieht man heruntergekommene Yachten hoch und trocken auf den Riffen liegen. Wahrscheinlich sind es Hurrikan-Opfer, die man dort einfach vergammeln läßt. Wo sich kein Eigner findet, sind die Bergekosten scheinbar zu groß.

Hurrikanopfer auf den Riffen.

Die Marina ist voll, also müssen wir nochmal raus und legen uns auf der anderen Seite des Riffs neben der Karo vor Anker. Dabei bemerken wir, dass wir die niederländische, statt der französischen Gastlandflagge ans Want geknotet haben. Zum Glück scheint es niemand gesehen zu haben. Als wir stilliegen ist ein Schweizer zur Stelle und lädt uns zum abendlichen Stammtisch ein. Dort treffen sich die deutschsprachigen Ankerlieger. Ich dachte das wäre eine wöchentliche Sache, aber als Roswitha und Karl uns zum Dinghydock schleppen (quer durch die Bucht) erfahren wir, dass die sich jeden Abend treffen. Na wenn es hier sonst nichts zu tun gibt...

Im Schlepp des Karo-Dinghys.

Das der Stammtisch nicht so ganz unser Ding ist, lernen wir ziemlich schnell. Die meisten, die sich hier allabendlich treffen sind Langlieger. D.h. sie sind schon seit langem in der Karibik und seltsamer Weise haben sie nichts besseres zu tun, als schon seit Monaten hier in Le Marin zu liegen. So spektakulär die Einfahrt zwischen den Riffen war, ansonsten macht Le Marin jetzt keinen besonderen Eindruck auf uns. Der Grund für den langen Aufenthalt ist uns ein Rätsel und wir sind froh, als Edmund, ein Einhandsegler auf der Durchreise, uns zu sich auf die Felicitas einlädt. Es ist eine Maldives 32, ein Katamaran, der auch für uns erschwinglich gewesen wäre. Er ist einfach eingerichtet, ähnelt also vom Komfort der Apelia, man hat allerdings mehr Stehhöhe. Ich finde es wirklich ein schickes Ding, frage mich allerdings, wie sich soetwas in Wellen wie heute aufführt. Unser einer Rumpf krängte zwar seine 30 Grad, aber er machte in den Wellen was er wollte und musste sich nicht mit einem zweiten Rumpf "arrangieren". Die Kreuz ist sowieso nicht die Stärke eines Kats. Er hätte also viel mehr Zeit unter diesen Bedingungen verbracht. Häufig wird argumentiert, dass man als Fahrtensegler nie kreuzen würde. Dass das nicht stimmt wissen wir inzwischen und da die Kreuz häufig auch der anstrengendste Kurs ist, ist es vielleicht sogar besser, die Zeit zwar auf einer Backe, aber dafür nur für kurz zu verbringen.

Trotzdem hat es mir Edmunds Boot angetan und da auch er ein netter Kerl ist, verbringen wir einen gemütlichen Abend und paddeln danach quer über das Riff zur Apelia. Alle anderen mit ihren Außenbordern müssen außenherum fahren. Ätsch!

|